Carine krecké

Lauréate du Luxembourg Photography Award 2025

Nous sommes très heureux d’annoncer que le Luxembourg Photography Award 2025 est décerné à Carine Krecké . Son projet “Perdre le nord” est exposé aux Rencontres d’Arles en 2025, à la Chapelle de la Charité.

Cette exposition est réalisée en collaboration avec Elisabeth Krecké.

Commissaire : Kevin Muhlen , Directeur du Casino Luxembourg — Forum d’art contemporain.

L’exposition de Carine Krecké est produite par Lët’z Arles avec le soutien du Centre national de l'audiovisuel (CNA), du Casino Luxembourg — Forum d’art contemporain et des Rencontres d’Arles.

Carine Krecké avec l’exposition “Perdre le nord” aux rencontres d’arles I 7.07.25 - 5.10.25

Image satellite, extrait du court-métrage Trop loin, trop près par Carine Krecké - Google Earth. Image © Maxar Technologies 2024

Biographie

Née en 1965, Carine Krecké est une artiste et auteure luxembourgeoise au parcours interdisciplinaire entre art, littérature et géopolitique. Son travail aborde des thèmes comme la surveillance de masse, la guerre, la violence, le terrorisme. Des méthodes d’investigation aux allures forensiques, telles que l’analyse de données en source ouverte ou l'intelligence géospatiale, sont questionnées, voire détournées, dans le cadre de projets documentaires qui brouillent les frontières entre réel et fiction, vérité et mensonge, présent et passé, et même entre le statut d’auteur et celui de protagoniste. Les enquêtes de Carine Krecké s’étalent sur plusieurs années, car elles impliquent, en amont, la constitution d’archives, notamment cartographiques, vastes et complexes. Pour relever le défi du transport de données techniques dans le champ esthétique, l’artiste mobilise une panoplie de médiums, allant des arts visuels (photographie, vidéo, dessin, installation) à la littérature (roman, chronique de voyage, théâtre, poésie).

Au cours des vingt dernières années, Carine Krecké a publié plusieurs livres de fiction et remporté des prix littéraires nationaux. Ses projets conceptuels et visuels ont été présentés lors de prestigieuses expositions internationales.

En juin 2018, l’artiste luxembourgeoise Carine Krecké tombe par hasard sur une série de photos sur Google Maps montrant la destruction d’Arbin, une ville de la banlieue nord de Damas.

Ces images déclenchent chez l’artiste une obsession qui, pendant six ans, la pousse dans une quête effrénée à l’information. Plongeant au cœur des réseaux officiels, des forums et des plateformes d’échange de tous horizons, elle explore les récits de destins tragiques, collectifs et individuels.

Face à la masse d’informations à vérifier, Carine Krecké mène son enquête sans relâche, recoupant les témoignages depuis son écran d’ordinateur. Elle n’hésite pas à s’exposer au danger en s’immergeant et s’immisçant dans des discussions, en infiltrant des réseaux et en s’appropriant des outils d’investigation et d’analyse.

Hyperinformée sans jamais perdre son sens critique, l’artiste oscille entre lucidité et vertige, hypnotisée par les images et les récits, prisonnière d’un brouillard de guerre où réalité et hallucination se confondent.

Avec “Perdre le nord”, Carine Krecké revient sur une immersion totale et intime dans un univers qui n’était pas le sien : la guerre en Syrie. Elle déconstruit (et reconstruit) son expérience d’investigation, à la fois affective et immersive, en prenant du recul face aux images, aux protagonistes et aux enjeux de son enquête.

L’exposition devient alors un espace de mise en tension entre le réel et sa représentation, où les documents collectés, les récits et les fragments visuels interagissent avec l’architecture qui les accueille. À travers un ensemble de vidéos inédites et un dispositif scénographique conçu comme une cartographie sensible, les spectateur·rices sont invité·e·s à se frayer un chemin parmi ces traces et à expérimenter, à leur tour, une forme d’errance dans ce labyrinthe d’informations et de perceptions.

En projetant son enquête dans un dialogue avec l’espace et avec les personnes qui le traversent, Carine Krecké questionne la pertinence du regard face à la guerre et aux images qui en témoignent. Confronté à ces visions recomposées, le public devient acteur de l’expérience, y apportant son propre vécu, ses émotions et ses interprétations. L’exposition ne se limite donc pas à un simple récit : elle est une invitation à repenser notre rapport à l’information et à l’image en temps de conflit.

— Kevin Muhlen

L’exposition vue par le commissairE

© Marion Dessard

L’EXPOSITION VUE PAR ELISABETH KRECKÉ

Image satellite, extrait du court-métrage Trop loin, trop près par Carine Krecké - Google Earth. Image © Maxar Technologies 2024

Carine avait tout juste posé le point final à son manuscrit, “The Yellow Men”, lorsqu’un événement impensable est venu bouleverser l’histoire récente de la Syrie: la chute d’Assad. Elle n’avait pas imaginé que son projet de recherche cartographique, qui explorait quasiment une décennie de guerre et d’oppression dans ce pays meurtri, se verrait dépassé par une réalité plus saisissante encore qu’une fiction.

Son enquête avait commencé en été 2018, quelques semaines à peine après la reprise de la Ghouta Orientale par le régime. Après avoir subi des années de siège et de bombardements d’une violence inouïe, les derniers bastions rebelles aux portes de Damas avaient fini par capituler. La région tout entière était réduite en cendres. À ce moment-là, l’histoire semblait avoir trouvé son issue. La rébellion était brisée, les exilés dispersés, et la population syrienne enfermée dans une résignation douloureuse. Bashar al-Assad, soutenu par la Russie et l’Iran, consolidait son pouvoir. Dans les écoles, on enseignait à nouveau que le régime était indéfectible, que la dynastie Assad régnerait éternellement, de père en fils. Sur la scène internationale, le pragmatisme l’emportait sur la morale. Les grandes puissances, fatiguées du conflit syrien, préféraient voir en Assad un moindre mal, le garant d’une certaine stabilité, aussi brutale soit-elle. Les discussions diplomatiques, autrefois focalisées sur son départ, s’étaient transformées en tentatives de normalisation. Certaines ambassades européennes envisageaient de rouvrir leurs portes à Damas, marquant l’abandon définitif de la pression occidentale pour un changement de régime.

Et puis, contre toute attente, le 8 décembre 2024, tout bascule. Un renversement soudain, fulgurant. Le groupe rebelle islamiste Tahrir al-Sham venait de lancer une offensive éclair qui a pris le tyran de court. En quelques jours, le pouvoir en place s’effondre, mettant un terme à cinquante-trois ans de domination du clan Assad. Fin d’une époque. Fin d’un cauchemar pour une grande majorité de Syriens. Début d’une ère incertaine pour d’autres.

“The Yellow Men” n’était pas calibré sur cette fin-là. Carine n’aurait pas pu anticiper un tel dénouement, tant la résilience du régime semblait inébranlable. Son projet, pensé comme la chronique d’une victoire imposée par la force et rendue possible par la lassitude, voire l’indifférence, du monde extérieur, a désormais une temporalité bien définie—celle entre la victoire d’Assad sur la Ghouta en 2018, et la chute de son règne totalitaire en 2024. Bref, un début et une fin.

Pendant plus de six années d’enquête, Carine est passée d’une totale méconnaissance du conflit syrien à une expertise approfondie. Cette connaissance, elle l’a acquise de manière fragmentée, erratique, aléatoire, en scrutant les cartes de Google Maps et Earth, en explorant les réseaux sociaux, en fouillant des archives de tous types, en analysant les médias de tous bords et, bien sûr, en parlant avec des témoins locaux croisés sur Facebook, Twitter, Reddit et autres. Face aux mensonges, elle a dû sans cesse démêler le vrai du faux, naviguant entre des points de vue violemment opposés, au cœur d’un conflit d’une complexité extrême.

Ce n’est pas un savoir académique ou géostratégique traditionnel, mais une connaissance de terrain, paradoxalement acquise sans jamais avoir mis les pieds sur place. La réalité physique de la Syrie a été appréhendée essentiellement sur le plan cartographique, topographique, toponymique. Tout le reste repose sur un matériau largement subjectif, subversif, corrosif. Un savoir rare donc, précieux, précaire aussi, nourri d’informations brûlantes, parfois constituées de preuves directes de crimes de guerre, publiées par des témoins qui, tragiquement, ont ensuite disparu.

Que faire d’un tel savoir ? Le révéler au monde—mais comment ? Pendant plus d’une décennie, la Ghouta Orientale a été un véritable trou noir de l’information. À l’extérieur, on ignorait à peu près tout de ce qui s’y déroulait. Les atrocités, comme les attaques chimiques visant les civils, étaient certes connues, mais régulièrement remises en question, car jugées invérifiables. L’objectif initial de Carine était de tenter, à sa toute petite échelle, de lever le voile sur cette micro-région largement inconnue, où sévissait une implacable guerre à huis clos.

Depuis le 8 décembre 2024, les vérités autrefois ignorées ou occultées sont mises en pleine lumière dans les médias du monde entier. Les geôles comme Sydnaya, les innombrables crimes d’État, la machine bureaucratique de terreur, de surveillance, de torture et d’assassinats arbitraires, enfin, on en parle. Par exemple, on sait maintenant, sans l’ombre d’un doute, que les attaques chimiques n’étaient pas des mises en scène impliquant de fausses victimes—comme le prétendaient encore jusqu’à très récemment certains médias conspirationnistes internationaux, mais bien l’œuvre d’Assad contre son propre peuple.

© Marion Dessard

Province de Raqqa (Syrie) / Image satellite par Terrascope # 1 - Contains modified Copernicus Sentinel-2 satellite data 2025, provided by Terrascope, 2025

Carine a voulu dénoncer les horreurs de la guerre à travers son projet, et aujourd’hui, certaines de ses révélations trouvent une confirmation éclatante. Loin de perdre de son intérêt à la suite des événements récents, son travail en devient encore plus essentiel. Avant, elle devait avancer avec prudence, soucieuse de ne pas exposer les témoins qu’elle avait rencontrés à travers ses recherches. Cela l’avait contrainte à un très haut degré d’abstraction, voire à user de la fiction, pour minimiser les risques. Dans “The Yellow Men”, Assad n’est jamais nommé : il est simplement « le Psychopathe ». Aujourd’hui, Carine n’a plus à se cacher. Comme les Syriens, elle aussi peut s’exprimer pleinement.

En cherchant à donner une forme concrète à son projet, elle avait depuis longtemps pris conscience du pouvoir que son investigation pouvait lui procurer: celui de détruire des vies. À l’origine, elle avait envisagé d’enregistrer un podcast expérimental retraçant le parcours de témoins locaux qui avaient détourné Google Maps pour dénoncer des crimes de guerre dans leurs régions. Mais elle a rapidement compris que son idée, dans sa forme initiale, soulevait de sérieuses questions éthiques.

Elle a alors exploré d’autres approches, notamment visuelles, pour donner corps à son enquête. Cependant, là encore, elle s’est heurtée à des obstacles. L’utilisation de documents en sources ouvertes, et notamment celle d’images satellites, est soumise à des restrictions, tandis que le contenu produit par les guides locaux sur Google Maps relève du droit d’auteur. Impossible de rendre compte visuellement de leur expérience sans leur accord. Or, cet accord était souvent inatteignable—soit parce que l’auteur des photosphères en question était en danger, soit parce qu’il était introuvable. Comment dès lors faire parler ces images autrement ? Tel était le défi de “Perdre le nord”.

Logiquement, ce projet échappe à toute tentative de définition. Hybride, mouvant, insaisissable, il avance comme une créature à plusieurs têtes, mutante et obsessionnelle. La matière brute—images techniques, cartes satellites, documents, témoignages, faits épars—n’est pas simplement reprise, elle est réinventée, triturée, métabolisée dans une fusion incandescente entre réalité et fiction. Une alchimie où le vrai et le faux se nourrissent l’un de l’autre, où l’Histoire en train de s’écrire devient le théâtre de récits parallèles qui s’effleurent, se percutent, se dédoublent avant de s’imbriquer.

Ici, le regard est noir. Noir comme ce lieu instable, violent, pulsionnel qui est dépeint dans une panoplie de vidéos expérimentales qui nous donnent à voir, ou plutôt, à entrevoir, à travers les yeux de protagonistes locaux (des guides locaux de Google Maps), un pays morcelé, éclaté, gangrené par une brutalité sans limites. Aucune loi, aucun cadre, sinon celui, impitoyable, du chaos. C’est dans cette faille béante que l’écriture littéraire et visuelle de Carine s’infiltre, cherchant à capter quelque chose de la réalité politique, sociologique, psychologique d’un monde en déliquescence.

À travers ce vertige narratif, un trouble supplémentaire s’installe : où commence l’auteure et où s’arrête son double—pas sa soeur jumelle, celle-là, c’est moi—mais la protagoniste centrale de la fiction “The Yellow Men”, dont le regard inquiet contamine tout, bien au-delà de la pièce littéraire en question? Dans “Perdre le nord”, en effet, Carine et son avatar, Enira K, se confondent, s’entrelacent, se fragmentent. L’une écrit, l’autre vit—ou peut-être est-ce l’inverse ? L’identité se brouille, se diffuse, à l’image du projet lui-même, où les frontières sont sans cesse repoussées, où chaque ligne écrite, chaque plan vidéo, est une fissure dans la surface trompeuse du réel.

À la Chapelle de la Charité, dans le cadre des Rencontres d’Arles 2025, Carine déploie un dispositif cinématographique qui ne se donne pas à voir comme une œuvre close, didactique ou démonstrative. Ici, pas de discours prémâché, pas de message à inculquer, pas de vérité imposée. Il ne s’agit pas d’éduquer un spectateur passif, mais d’ouvrir un champ d’expérience, un territoire mouvant où l’image devient une matière à interroger, à éprouver.

Ainsi, le spectateur n’est pas juste le récepteur, mais le co-producteur d’un savoir sensible. Il circule librement dans et entre les images, se perd, les recompose mentalement, les met en tension. Ce qu’il voit, il l’interprète ; ce qui lui échappe, il le devine. Chaque regard est une hypothèse, chaque silence une résonance. Bref, l’exposition “Perdre le nord” devient un espace de réflexion où le sens ne s’impose pas, mais se construit, se trouble, se réinvente au fil des déplacements.

Dans cette mise en scène immersive, l’image n’est ni fixe, ni linéaire. Elle palpite, hésite, se diffracte dans un dispositif conçu comme un flux, un réseau d’échos et de contrepoints. Un dialogue se noue alors, non entre l’artiste et le spectateur, mais entre des fragments d’univers, des bribes de récits, des figures, des éclats de réel qui cherchent à se recomposer, sans jamais se figer.

— Elisabeth Krecké

© Marion Dessard

Sans titre # 11 Image © Carine Krecké 2024 -Extrait de Prête-moi tes yeux (Le lanceur d’alerte), Carine Krecké, court-métrage, 2025

LES OEUVRES DE L’EXPOSITION

Prête-moi tes yeux, anthologie de 4 courts-métrages ou micro-récits :

Le lanceur d’alerte, Le partisan, Le prophète, Le nihiliste

Nietzsche écrivait : Quand tu regardes longtemps l’abîme, l’abîme regarde aussi en toi¹.

Carine a vécu une expérience de ce type au cours de son immersion cartographique dans la guerre syrienne entre juin 2018 et décembre 2024. Elle avait tenté de voir ce conflit à travers les yeux de divers témoins locaux qui, dès 2015, avaient détourné l’outil cartographique Google Street View pour dénoncer, grâce à des photos à 360 degrés, des faits ou crimes de guerre perpétrés dans leurs régions d’origine — soit par le régime en place, soit par des opposants radicalisés. Les images partagées par ces guides locaux de Google Maps révèlent des bribes de vérité — parfois des appels à l’aide, parfois des mensonges, voire des menaces — qui ne peuvent laisser indemne quiconque tente de s’approprier les regards éminemment subjectifs de ces témoins fragiles.

1. Friedrich Nietzsche, Par delà le bien et le mal. Prélude d’une philosophie de l’avenir, Aphorisme 146, 1886.

Trop loin, trop près, court-métrage expérimental

Trop loin, on perd de vue. Trop près, on perd la vue¹.

Le court-métrage « Trop loin, trop près » explore la guerre à travers deux perspectives extrêmes : soit d’une distance vertigineuse (vues aériennes ou satellites), soit d’une proximité tout aussi exagérée (à quelques centimètres du sujet).

Étonnamment, ces regards opposés finissent par se confondre, brouillant nos repères. Comment appréhender la guerre ? Quelle est la juste distance, non seulement pour la contempler, mais aussi pour en saisir l’impact émotionnel ? Cet essai documentaire, à la fois conceptuel et contemplatif, interroge ces dilemmes dans le cadre d’une esthétique où l’image domine, laissant les mots en retrait.

1. Georges Didi-Huberman, Remontages du temps subi, L’Œil de l’Histoire, 2, Ed. de Minuit, 2010, p. 38.

THE YELLOW MEN, DIALOGUE DE FICTION, 2024

Basé sur des réalités et des mensonges

Synopsis

Juin 2018. Enira K découvre une photo de guerre sur Google Maps. L'image, une vision apocalyptique à 360 degrés, légendée « Only a Psycho Would Play such a Game », la hante immédiatement. Elle veut comprendre. Elle décide alors de mener l'enquête pour découvrir l'histoire derrière cette photo et l'identité de son auteur. Elle documente ses recherches sous forme de podcast, espérant donner une voix à ce photographe anonyme qui semble avoir dénoncé un crime de guerre. Mais très vite, le photographe se volatilise, tout comme ses images saisissantes. Enira, déterminée, le traque en ligne. Un jour, elle réalise que son enquête a pu le mettre en danger. Elle supprime son podcast, pensant ainsi réparer son erreur. Mais des années plus tard, son contenu ressurgit dans une communauté de gamers qui le détourne pour un jeu pervers. Enira devient victime de harcèlement et de manipulation, poussée à révéler des informations sensibles. Sa quête initiale de justice se retourne contre elle, transformant ses actions en une menace pour celui qu'elle voulait protéger. Enira est alors confrontée à un dilemme déchirant : protéger la vérité ou protéger des vies, tout en luttant pour préserver la sienne.

Exposition Perdre le nord

chapelle de la charité, Arles

Perdre le nord, Carine Krecké, Rencontres d’Arles, Chapelle de la Charité, Arles, 2025 © Lët'z Arles

Vue de l'exposition Perdre le nord de Carine Krecké, Rencontres d'Arles, Chapelle de la Charité, 2025 © Armand Quetsch / CNA

LE VERNISSAGE

Le mercredi 9 juillet, la Chapelle de la Charité a accueilli le vernissage de l’exposition Perdre le nord de Carine Krecké, en collaboration avec Elisabeth Krecké et sous le commissariat de Kevin Muhlen. Elle s’est tenue en présence de S.A.R. la Grande-Duchesse Héritière de Luxembourg, du ministre de la Culture, Eric Thill, de l’ambassadeur du Luxembourg en France, Marc Ungeheuer, de l’adjointe au maire d’Arles & déléguée à la culture, Claire de Causans, du directeur et de la directrice adjointe des Rencontres d’Arles, Christoph Wiesner et Aurélie de Lanlay, de la fondatrice et présidente de l’association Lët’z Arles, Florence Reckinger-Taddeï, du directeur du Centre national de l’audiovisuel, Gilles Zeimet et de la directrice de Lët’z Arles, Cécilia Zunt-Radot.

© Rosalie Parent

© Philippe Pralliaud

© Say Who / Jean Picon

© Say Who / Jean Picon

© Rosalie Parent

© Rosalie Parent

© Rosalie Parent

© Philippe Pralliaud

© Rosalie Parent

© Philippe Pralliaud

© Mariano Bocanegra

© Mariano Bocanegra

les rencontres d’Arles 2025

Tony Albert, David Charles Collins et Kieran Lawson, “Super-héros de Warakurna #1, 2017

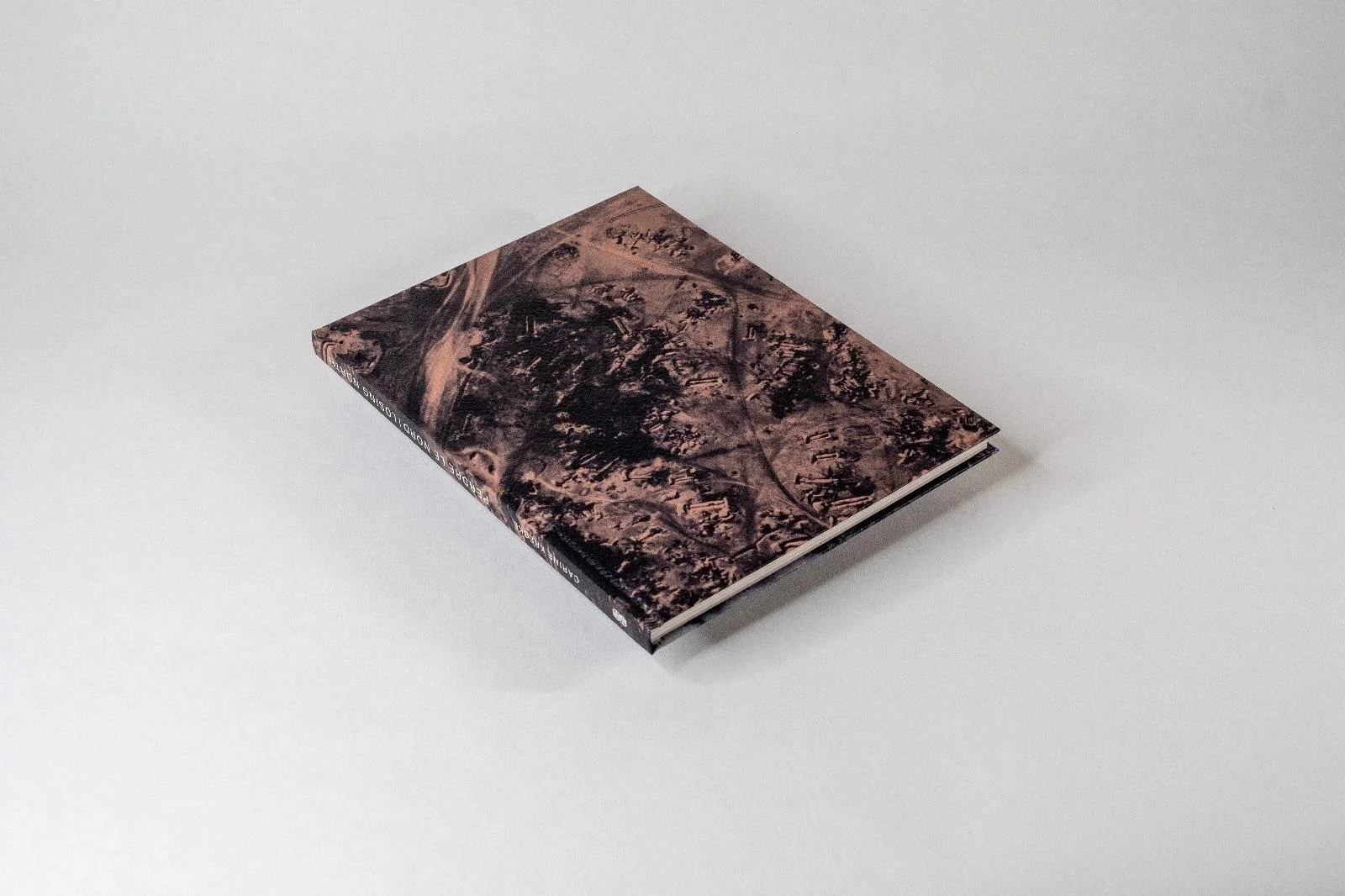

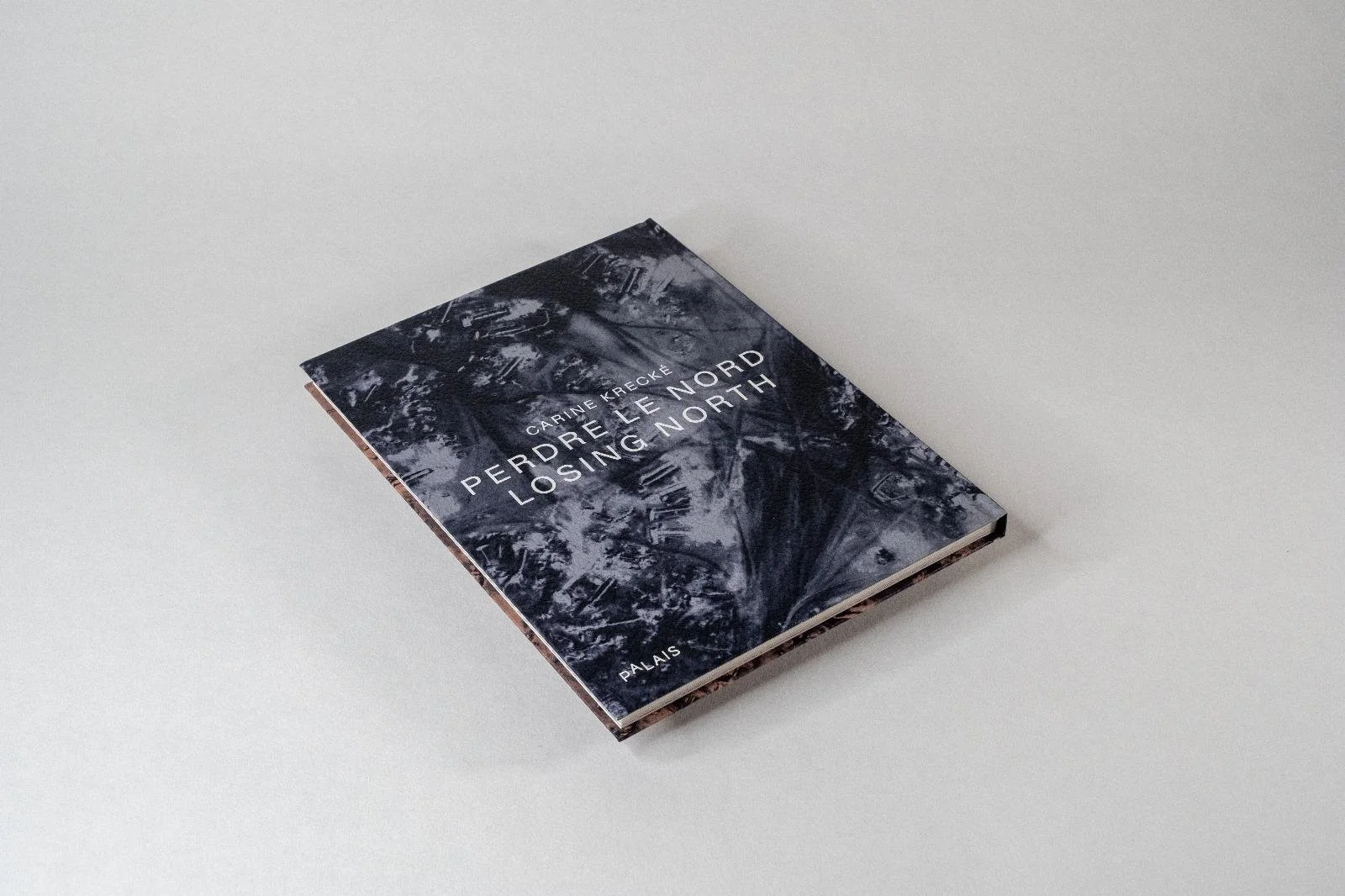

LA PUBLICATION : perdre le nord/Losing north

Couverture de Perdre le nord, Carine Krecké, 2025 © D.R. - Contains modified Copernicus Sentinel-2 satellite data 2025, provided by Terrascope

Titre : Perdre le nord / Losing North

Coédition : Palais Books, Lët’z Arles, Centre national de l’audiovisuel, 2025

Concept et écriture : Carine Krecké et Elisabeth Krecké

Direction d’ouvrage : Florence Reckinger-Taddeï

Commissariat d’exposition : Kevin Muhlen

Conception graphique et fabrication : Yann Linsart

Suivi éditorial : Cécilia Zunt-Radot

Traduction : Carine Krecké et Elisabeth Krecké

Version en français et version en anglais

Tirage : 900 exemplaires

Outre l’exposition aux Rencontres d’Arles, le Luxembourg Photography Award permet à l’artiste lauréate de bénéficier d’une publication dédiée, qui n’est pas un catalogue mais un véritable livre d’artiste, pensé spécifiquement pour résonner avec l’exposition et pour en prolonger le rayonnement. Le livre Perdre le nord est imaginé comme un écho aux courts-métrages réalisés par l’artiste, associant de nombreuses images à des textes écrits par Carine Krecké et à des éléments de récits et de fiction, apportant ainsi une profondeur supplémentaire aux visuels. La postface écrite par Elisabeth Krecké vient clore le livre et se lit comme un point final à ce long travail d’enquête visuelle réalisé par l’artiste depuis de nombreuses années.

Le livre est une co-édition entre Lët’z Arles, le CNA et Palais Books. Maison d’édition arlésienne bénéficiant d’une expertise reconnue en photographie, Palais Books a proposé un concept graphique dynamique, qui permet une articulation sensible et fluide entre textes et images.

Édité en deux versions autonomes (française et anglaise), le livre est largement distribué dans toute l’Europe depuis début juillet.

La publication de cet ouvrage a reçu le généreux soutien du CNA, de la Fondation Loutsch-Weydert et de l’Ambassade du Luxembourg en France.

Quatrième de couverture de Perdre le nord, Carine Krecké, 2025 © D.R. - Contains modified Copernicus Sentinel-2 satellite data 2025, provided by Terrascope

REVIVEZ L’ÉDITION 2025 EN IMAGES !

🎥 Merci à Laurence Hartmann et Maxime Giacometti et Mars Production !

TAble-ronde documenter le conflit (Les Rencontres d’Arles/Le Point)

crédits visuels : © Philippe Praliaud

Marie Capesius

Lauréate du Luxembourg Photography Award mentorship 2025

Nous sommes très heureux d’annoncer que le Luxembourg Photography Award Mentorship 2025 a été décerné à Marie Capesius

Elle a bénéficié :

d’un mentorat de recherche de 4 mois proposé par l’Ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles

d’une résidence à Arles au printemps, avec la complicité de La Madeleine Arles

d’un accompagnement sur 2 ans de l’équipe de Lët’z Arles pour déployer le projet de recherches sur le long terme.

Le Luxembourg Photography Award Mentorship 2025 est proposé par Lët’z Arles en partenariat avec l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles (ENSP) et réalisé avec le soutien de l’Oeuvre Nationale et avec la complicité de La Madeleine Arles.

Marie Capesius, Résidence de la Madeleine, Arles, 2025 © D.R.

Biographie

Née en 1989 à Strasbourg, Marie Capesius, vit et travaille au Luxembourg en tant qu’artiste pluridisciplinaire. Elle est diplômée de l’école de photographie « Ostkreuzschule » à Berlin en 2019. Ses outils principaux sont la photographie, l’écriture et les enregistrements sonores, qu’elle assemble pour créer un univers audiovisuel qui retranscrit des histoires qui se perçoivent au-delà du visible et du tangible.

Au-delà de la construction d’une histoire visuelle dans une approche logique Marie Capesius se sert de l’outil intuitif de « la dérive » inspirée par le mouvement des situationnistes pour enrichir son sujet de recherche. Elle s’inspire des lieux qui regorgent de mémoires, des histoires qu’on lui transmet, de ces « restes » d’un temps passé mais présent. Elle aspire à retranscrire un message de l’ordre de l’intemporalité dans un univers qui relève d’un monde plus subtil et profond à la fois. Dans son travail le spectateur est invité à percevoir au-delà de la matière de l’image et d’y apposer sa propre interprétation symbolique afin de se connecter au message métaphysique de l’image.

“Sans titre (Images)” © Marie Capesius, 2025

”DO THE LINES OF OUR HANDS RESEMBLE EACH OTHER ?” est un projet de recherche dans le domaine de la « psychogénéalogie» qui s’interroge sur ce que nous portons inconsciemment en nous de nos ancêtres et comment ces informations néanmoins enfouies peuvent influencer le cours de nos vies.

Dans ses recherches Marie Capesius souhaite à travers un travail introspectif développer un langage audiovisuel qui exprime l’invisible et éveille l’inconscient afin de permettre au public de découvrir une nouvelle perspective sur la constitution de son identité. Son intérêt l’amène à mettre en avant visuellement un sujet qui par sa nature est invisible à l’œil, mais présent dans l’expérience de vie de la personne. C’est une invitation à modifier sa perception afin d’accéder à des informations qui sont enfouies en soi.

Le jury était composé de :

Julie Boukobza, Responsable des résidences d’artistes, LUMA (Arles)

Paul di Felice, Curateur, Président de EMOP Luxembourg, Vice-Président de Lët’z Arles

Danielle Igniti, Curatrice, Vice-Présidente de Lët'z Arles

Marlène Kreins, Représentante de l’Oeuvre Nationale et Directrice des centres d'art de Dudelange

Delphine Munro, Présidente du Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain ; Head of Arts & Culture, Banque européenne d’investissement

François Quintin, Directeur de la Collection Lambert (Avignon)

Véronique Souben, Directrice de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) (Arles)

Sous la présidence de

Florence Reckinger-Taddeï, Présidente de Lët’z Arles